专注绿色低碳能源投资

头条资讯 策略分析 金融交易

地区发展模式对中国碳排放的贡献

碳道小编 · 2019-04-08 17:04 · 阅读量 · 1468

摘要:在新的发展阶段,中国的能源效率和结构变化导致了二氧化碳排放量的下降。从区域层面看,2012年以来,中国碳排放趋于平稳,主要原因是区域结构和发展方式的变化。

原文题目:Regional development and carbon emissions in China

作者名: Jiali Zheng, Zhifu Mi, D’MarisCoffman, Stanimira Milcheva, Yuli Shan, Dabo Guan, Shouyang Wang

一作机构:The Bartlett School of Construction and ProjectManagement, University College London, London, WC1E 7HB, UK

期刊名:Energy Economics

接受时间:2019年6月

中国在2015年巴黎气候变化大会上宣布,将在2030年左右碳排放量达到峰值。从那时起,人们就开始关注何时以及如何实现这一目标。本研究从地区层面讨论经济结构和发展模式的改变对中国碳排放变化的驱动,探究地区发展模式改变对实现中国碳排放目标的作用。本研究使用对数平均Divisia指数(LMDI)来估算自2000年以来中国CO2排放变化的七个社会经济驱动因素的贡献。研究结果表明,由于能效提升和结构升级,中国碳排放自2012年起达到稳定。地区发展结构的变化大幅度地减少了二氧化碳排放。由于不同区域发展模式的差异,各种驱动因素对碳排放的影响也有所不同。在地区层面上产业结构和能源结构的变化造成了碳排放增长,在国家层面上却能够促使整体排放的减少,例如:2013-2016年,产业结构变化使得全国碳排放减少1.0%,但在东北和西北地区分别增加了1.7%和0.9%。研究结果具有一定的政策含义:不同地区的碳排放变化由不同因素驱动,减排对策的制定应因地制宜,地区可以向具有相似发展情况但碳排放更少的其他地区学习经验,改善发展模式。

【研究方法】

对于CO2排放的分析方法一般分为两类,一类是对CO2排放贡献的因素进行分解分析的方法(DA),另一类是计量经济研究方法。与DA相比,计量经济模型无法分解每个组分对减排的贡献故本研究采取LMDI可以用来分析人均排放能源效率,能量消耗结构和能量强度以及其他各种因素对CO2排放的贡献。

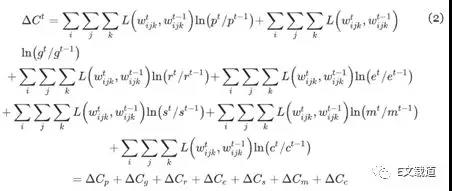

在本研究中,各区域与能源相关的工业CO2的排放量分解如下:

其中 Cijk代表j行业,i燃料,k省份的CO2排放量,Eijk是j行业i燃料,k省份的能源消耗,Gk是k省的GDP,P是全国人口。因此,根据等式(1),CO2排放量被分解为了排放强度(c),燃料比例(m),能源占比(s),能源强度(e),人口占比(g)。

因此在t年内的CO2排放量的变化量可以分解为,人口变动,经济增长,区域结构调整,能源效率提高,产业结构升级,能源结构和排放强度变化。

【结果分析】

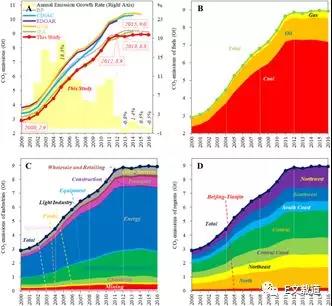

Fig. 1. Trends of CO2 emissions in China. (A) TotalCO2 emissions in China from 2000 to 2016, according to differentdata sources: British Petroleum (BP) (BP, 2017), Carbon Dioxide InformationAnalysis Centre (CDIAC) (Boden et al., 2017), Emissions Database for GlobalAtmospheric Research (EDGAR) (Janssens-Maenhout et al., 2017), Global CarbonBudget (GCB) (Le Quéré et al., 2016) and International Energy Agency (IEA)(IEA, 2017); (B) total CO2 emissions of three fuels (coal, oil, andgas) in China from 2000 to 2016; (C) total CO2 emissions of twelveindustries (agriculture, mining, foods, light industry, chemicals, metal andnonmetal products, equipment, energy, construction, transport, wholesale andretailing, and other services) in China from 2000 to 2016; (D) total CO2emissions of eight regions (Beijing-Tianjin, North, Northeast, Central Coast,Central, South Coast, Southwest, and Northwest) in China from 2000 to 2016.

图1展示了中国CO2的排放趋势,从2000年到2016年增长快速。2000年到2012年年均增长率为9.7%,从2000年的29亿吨增长到了2012年的89亿吨。从2013年起,排放开始减少,2012年到2016年年均下降0.2%。本研究将中国CO2排放分为4个阶段进行研究:加入WTO阶段(2000-2004),快速经济发展时期(2004-2008),后金融危机阶段(2008-2012),新常态(2012-2016)。结果显示,在新常态阶段,使用了更多的清洁能源来代替化石燃料,这一阶段的CO2排放中煤炭燃烧的占比从82.8%减少到了80.7%。同时,第二产业的排放降低,第三产业的排放增加。例如化工的排放占比下降了1%,交通的排放占比上升0.7%。

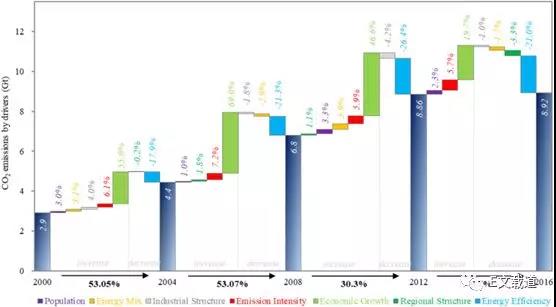

Fig.2. Contributions of seven drivers to changes in national CO2 emissions.The periods selected are 2000–2004, 2004–2008, 2008–2012 and 2012–2016, and thelength of the bars reflects the contribution of each factor per stage.

基于LMDI,对七个社会经济因素对中国CO2排放的贡献进行了分析。包括人口,经济增长,区域结构,能源效率,产业结构,能源结构和排放强度。图2展示了四个阶段中七个因素对CO2排放的贡献。可以发现,经济增长是推动CO2排放增加的最重要的因素。在前三个阶段的贡献都超过40%,但在新常态阶段只贡献了19%。说明经济结构调整已经实现了初步目标,节能降耗的效果日益突出,更加注重质量和效率。

在此期间推动减排的一个重要因素是中国的区域发展结构调整。从后金融危机阶段1.1%的增加变为新常态阶段3.3%的减少,这导致了在新常态阶段碳排放开始下降。区域经济结构的优化极大地促进了CO2减排。各省积极寻求新的经济增长点,严格控制高污染,高耗能的发展项目。各种新的增长点,包括互联网和金融的出现,电子商务和物流的快速增长,以及消费的快速增长,为发展创造了新的动力,成为经济转型中的重要力量。

此外,能量效率的提高在每一个发展阶段都是CO2减排的最大贡献因素,CO2减少了20%。积极推广先进的节能和环保技术,提高了能源效率。工业结构优化,淘汰了落后产能,取得了显着成效,也带来了明显的节能效果。能源行业技术水平的实质性提高在提高能源效率的同时也创造了社会财富。

另外,工业结构的调整也在持续减少CO2的排放量,从第二阶段开始到新常态阶段CO2排放减少了1.0%。高能耗重工业的增长正在减速,能源消耗相对较低的服务业则继续增长。因此,包括服务业和高新技术产业在内的第三产业比重不断增加,能源短缺的情况将会缓解,提高了资源利用效率。

此外,在新常态阶段,能源结构调整造成了1.7%的排放量减少。30年来,随着经济的快速发展,高耗能,高污染产品的生产和消费对生态环境造成了严重破坏。为了优化能源消费结构,在低碳战略发展中提出了几项措施:大力使用非化石能源,积极发展水电,安全应用核电,风电和太阳能发电,扎实推进地热能和生物质能利用。清洁能源不仅是能源结构调整的重要一步,也是整个经济结构调整的重要一步。通过进一步提高节能环保清洁能源消费比例,不断优化能源消费结构,转变能源发展方式,新能源产业快速增长。

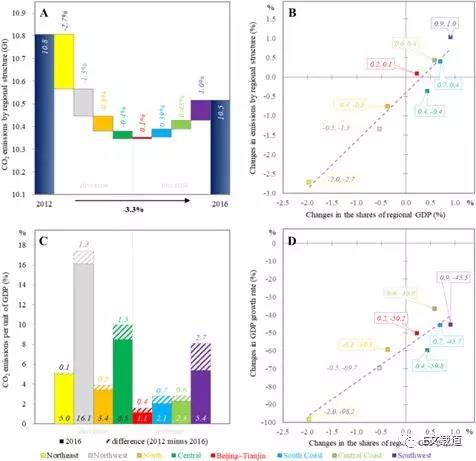

区域发展结构调整是中国CO2排放量趋于稳定的重要因素。在不考虑其他因素的情况下,各区域的贡献如图3.其中东北,西北,华北和中部地区的经济发展较差但能源消费造成的排放较多,这些地区的结构调整分别减少了2.7%,1.3%,0.8%和0.4%的CO2排放。东北和西北所有省份的排放都在减少,其中辽宁的减排占到了全国排放的2%。这两个区域的结构转变对新常态阶段碳排放的减少贡献巨大。但在北京-天津,南部沿海,中部沿海和西南区域,CO2的排放量分别小幅上升0.1%,0.39%,0.43%和1.0%。在这些地区中,中部海岸和南海岸两个沿海地区的排放量急剧增加,这一增长主要来自江苏和广东这两个快速发展的省份。

区域结构变化引起的排放变化是区域GDP份额变化的结果,因为区域结构代表了不同区域对国家GDP的相对贡献。图3B中的线性趋势线清楚地显示了2012-2016阶段区域结构排放变化与区域GDP份额变化之间的正相关关系。区域GDP占国民生产总值的比重增加,导致上述四个发达地区(京津,南海岸,中部海岸和西南)的排放占比增加;占比增加越多,排放量增加越多。相反,占比减少越多,排放量就越少。

另外,图3中线性趋势线清晰地显示了2012-2016年区域经济增长率变化与区域GDP比重变化之间的正相关关系。区域GDP增长率的小幅下降,对应纵轴右侧四个排放增长区区域GDP份额的增加;增长率下降得越少,所占份额增加得越多。

Fig.3. Changes in CO2 emissions caused by regional structure.(A) Region-specific contributions of regional structure to changes in nationalCO2 emissions in the 2012–2016 period, with the length of the barsreflecting the contribution of each region in the last stage; (B) positivecorrelation between changes in emissions by regional structure and changes inthe shares of regional GDP in the 2012–2016 period; (C) region-specific CO2 emissionsper unit of GDP in 2016 (the length of solid-filled bars) and the differencebetween 2012 and 2016 (the length of pattern-filled bars); (D) positivecorrelation between changes in GDP growth rate and changes in the shares ofregional GDP in the 2012–2016 period.

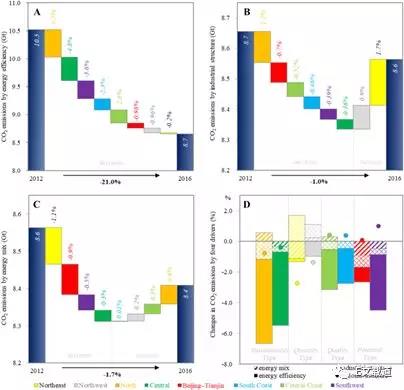

Fig.4. Changes in CO2 emissions caused by drivers atthe regional level. (A) Region-specific contributions of energyefficiency to changes in national CO2 emissions in the2012–2016 period; (B) region-specific contributions of industrialstructure to changes in national CO2 emissions in the2012–2016 period; (C) region-specific contributions of energy mix to changes innational CO2 emissions in the 2012–2016 period; (D) regionalcomparison and classification of changes in CO2 emissionsdriven by energy mix, industrial structure, energy efficiency and regionalstructure in the 2012–2016 period, with the length of bars and markersreflecting the contribution of each region in the last stage.

随着区域发展格局的转变,中国二氧化碳排放总量趋于平稳,主要由能源效率、产业结构和能源结构三方面驱动。图四中展示了这三方面各区域的贡献。其中,能源效率提升对减排的贡献最大,为21.0%,贡献最大的地区依次为北部、中部和西南部。由于产业结构的调整,新常态下CO2排放量总体上有所下降(1.0%)。北方地区、京津地区、中部沿海、南部沿海、西南和中部地区的减排程度从最高到最低,但东北和西北地区的排放量有所增加。各地区通过加快发展可再生能源,积极推广环保材料应用,促进绿色消费等能源结构调整措施使排放下降了1.7%。使用相对清洁的能源,如天然气,比使用煤或石油等化石燃料要更加清洁。因此,天然气储量丰富的西南地区减排效果更好。

从区域层面的驱动因素来看,八个区域根据减排水平和驱动效果可分为四种类型:可持续性型(北部和中部)、数量型(东北部和西北部)、质量型(中部沿海和南部沿海)和潜力型(京津和西南)。以中部和北部为代表的可持续性类型为区域结构、能源效率和产业结构造成的减排提供了一个很好的例子,从中可以发现行政政策可以有效地减少排放。此外,北方和中部在能源结构方面的差距导致前者的减排少于后者,而后者可以更多地使用清洁能源进行减排。

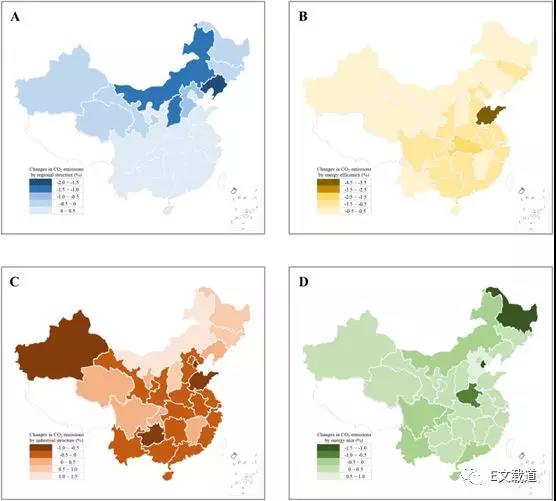

Fig.5. Changes in regional CO2 emissions caused by differentdrivers. (A) Changes in CO2 emissions driven by regionalstructure in the 2012–2016 period; (B) changes in CO2 emissionsdriven by energy efficiency in the 2012–2016 period; (C) changes inCO2 emissions driven by industrial structure in the2012–2016 period; (D) changes in CO2 emissions driven by energymix in the 2012–2016 period. Shaded colours in maps indicate proportions ofchanges in emissions from 2012 to 2016.

以区域GDP份额变化为代表的区域结构调整对新常态下的减排起到了极其重要的作用(图5)。可以发现,一方面,要从区域结构上减少排放,应降低能源效率较低、能耗较高的省份所占比重,提高工业和能源结构较优地区所占比重。优化区域GDP结构可以减少排放。另一方面,经济增速下降的速度也会影响区域结构在排放中的作用,因为增速放缓降低了该地区的GDP份额。与后金融危机阶段相比,在新常态阶段的四年中,增速放缓地区的总排放量有所下降。然而,由于区域发展结构调整的原因导致排放量略有增加的区域,其相应的增长率下降幅度相对较小。因此,有必要根据GDP来控制能源消费总量和强度。除了引进新项目,为城市和省级经济发展创造新的增长点,还要把绿色发展放在发展的前列,不断提高能源消耗、结构、强度和效益。

本研究主要分析了中国在经历了2000年至2012年的一段显著增长后,2012年至2016年二氧化碳排放量趋于平稳的原因。基于LMDI,分解了7个社会经济驱动因素对能源相关CO2排放的相对贡献和绝对贡献。在国家层面,2013-2016年,中国人口增长稳步增加排放;但是,与前几个阶段相比,增长速度有所放缓。此外,中国的排放增长以强劲的经济增长为主导,但这一驱动力的减速显著地解释了新常态阶段排放增长率下降的原因。最重要的是,在新的发展阶段,中国的能源效率和结构变化导致了二氧化碳排放量的下降。从区域层面看,2012年以来,中国碳排放趋于平稳,主要原因是区域结构和发展方式的变化。一是区域发展结构变化,按区域GDP比重测算,在新常态阶段碳排放大幅下降,而在过去则是碳排放增加的原因之一。第二,由于区域发展格局的变化,区域能源效率、产业结构和能源结构的升级和改善,导致大部分地区二氧化碳排放下降。

来源:E文载道